我国天然气产业正处在发展的黄金时期——这已成为业界共识。

绿色发展的社会诉求需要低碳清洁的天然气。多年以来,煤炭一直在我国能源消费中占据主体地位,在为我国经济发展做出重大贡献的同时,也带来了环境污染等问题。随着人们对绿色低碳发展的诉求愈发强烈,能源体系转型刻不容缓。党的十八大明确提出要大力推进生态文明建设,党的十九大进一步提出要推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。而天然气作为最清洁的化石能源,也是唯一能同可再生能源完全结合的资源,在能源体系转型中,大有可为。去年以来,各省纷纷推进煤改气工程,加快推进大气污染治理,天然气的作用愈发凸显。

能源需求的快速增长呼唤安全供应的天然气。近年来,随着能源体系转型升级脚步加快,对天然气的需求越来越大,对外依存度连年攀升。2017年,我国对外依存度高达39%,国内天然气保供面临严峻挑战。

作为国内最大的天然气供应商,加快天然气勘探发现,为天然气保供进一步筑牢资源基础,中国石油义不容辞。近年来,中国石油将加快天然气业务发展作为战略性、成长性、价值性工程,从战略高度提升天然气业务的定位。在部署上,中国石油做出了稳油增气的重大战略调整,力争到2030年天然气年产量达到1600亿立方米,给各个层级定目标、压担子。

资源是这一切的基础。作为中国石油四大气区的两大增长极,塔里木盆地和四川盆地天然气的勘探质量与速度,对中国石油天然气业务发展影响深刻。

塔里木盆地,相对于中国石油其他探区,可以算得上“年轻”,从建立油气田到现在,经历了29年。29年前,它不为人知。在教科书里,它仅仅是一个地理概念——塔里木盆地,中国最大的盆地。探险家称它为“生命无法驻足的死亡之海”。29年后,它誉满全国。克拉2、迪那2、克深等30座大型油气田的相继发现向世人昭示着一个大油气田的崛起。从一个年产量只有3万吨的“小舢板”,到产量当量突破2500万吨级大型“航母”,塔里木石油人用强烈的责任感和使命感,忠实践行“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生”的豪迈誓言,用源源不断的“蓝金”和“黑金”展示“死亡之海”中的巨大能源潜力。

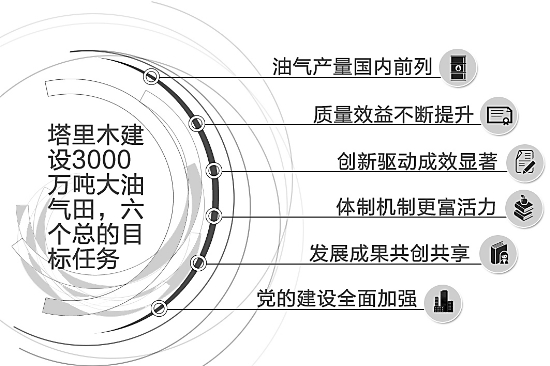

塔里木油田总体目标任务

与塔里木盆地相比,四川盆地的发现之路更加坎坷。这里是我国天然气工业的摇篮,勘探历程始于上个世纪50年代,历经“四上四下”威远,总与大气田失之交臂。然而四川找油人没有放弃,进入新世纪以来,通过不断解放思想,深化地质认识,优选钻探目标,持续技术攻关,终于收获佳音。以龙王庙组为代表的震旦—寒武系、以龙马溪组为代表的页岩气的重大战略突破和发现,为天然气产量实现年产200亿立方米的历史性跨越做出了重要贡献,为川气出川和全国气网提供了更为充足稳定的资源,开启了西南地区乃至全国天然气市场新格局。

四川盆地勘探历程

成绩斐然,挑战亦空前。当前更加艰难的勘探形势,是两大盆地不得不面对的客观现实。

——从资源角度看,经过近几年大规模的勘探攻坚战,两大盆地普遍存在有利区带圈闭准备不足,目标落实难度大,增量储量复杂化、劣质化矛盾日益突出,后备可升级、可动用的优质控制和预测储量严重不足,剩余储量的有效升级面临挑战,可持续发展资源基础还不牢靠的问题。

——从技术角度看,两大盆地气藏埋藏都较深,塔里木盆地深井已超过8000米,四川盆地普遍打井深度也在3500米以上,受深井高温高压影响,随钻测井技术、固井技术、储层改造技术、井筒完整性技术不能满足需要,制约了油田有效勘探、效益勘探。此外,复杂山地地震资料信噪比低、成像质量差,偏移归位不准,造成圈闭落实困难;复杂地下条件造成地震资料信噪比、分辨率难以满足地层岩性圈闭的落实,井点选择难以确定等,给深层勘探带来不少难题。

——从成本角度看,复杂构造区深层、超深层勘探周期长,钻完井周期长,勘探成本、工程成本居高不下,成为实现效益勘探的重要制约因素。

天然气发展的窗口期稍纵即逝,石油人必须迎难而上,坚定增储上产的决心和信心。

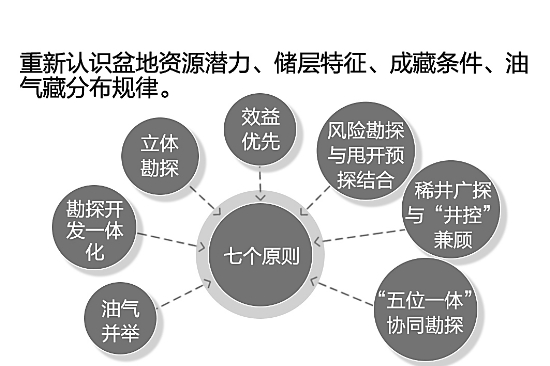

西南油气田勘探目标和原则

塔里木石油人以顶层设计为抓手,突出抓实抓好掌控资源、配套技术、控制成本3项核心任务,大力推进安全环保、和谐稳定、党的建设3项基础性工程,广泛凝聚甲乙方广大干部员工的思想共识,引领全员朝着3000万吨大油气田目标阔步前行。塔里木油田突出天然气,坚持库车主战场天然气发展核心地位不动摇。库车山前是集团公司天然气增储上产主力区域,也是塔里木油田落实300亿立方米天然气产量的主战场。勘探要立足于克深北部,突出中浅层,强化地震资料处理解释攻关,精细落实盐下圈闭,优选埋藏浅、资源量大的圈闭加快上钻,支撑天然气开发建产,不断扩大库车天然气增储上产的规模。

四川盆地要针对海相新区新领域,加强以气藏为核心的盆地整体基础地质研究,加强关键控藏要素和圈闭的精细刻画,进一步落实目标,加强复杂构造区成像技术攻关,加强深层、超深层非均质性储层的地震预测和测井评价技术攻关,进一步落实规模优质储层分布,进一步持续夯实资源基础,让四川盆地这个天然气工业的摇篮在未来焕发更强大的生命力。(记者 张舒雅 苏华)

专家视点

坚定信心 精细地质研究

邱中建(中国工程院院士)

1989年,国家做出了石油工业“稳定东部、发展西部”的战略决策。为尽快寻找中国石油资源战略接替战场,在塔里木盆地开启了一场大会战。

塔里木石油人不忘初心,牢记使命,坚持“两新两高”的工作方针,唱响“我为祖国献石油”的主旋律,征战死亡之海、挑战生命禁区,笑傲天山昆仑,挥汗戈壁大漠,勇攀库车刀片山,挥师巨厚黄土层,再战塔中大沙漠,攻关砾石膏泥层,建成了我国重要的油气生产基地,承担着保障国家能源安全的重任。

塔里木盆地地面条件恶劣,地下条件复杂,被誉为世界地质教科书,很多勘探开发难题都是世界少有或没有的。塔里木油田发展始终伴随着诸多世界级油气勘探开发难题,塔里木的发展史就是一部科技创新史。

在与地质难题博弈的过程中,塔里木油田在“三大阵地战”和新区新领域不断取得新进展、新发现和新突破,实现连续12年油气储量超3亿吨高峰增长,探明油气田30个,形成了克拉苏、迪那、英买力—牙哈、轮南及周缘、塔中、塔西南6个油气田群。

没有勘探的大突破,就没有油田的大发展。塔里木油田在建设3000万吨大油气田进程中,要进一步实现大发展,就要坚定信心,深化精细地质研究,让一个个构想指引勘探部署,使一个个部署变为油气发现,把一个个发现变成效益产量。

一是加强对库车地区膏盐层的评价和认识,同时加大克拉苏南斜坡秋里塔格重点地区的勘探力度,积极探索北部构造带。要精细地质研究,描绘出精准构造图,更好地指导这一地区整体勘探工作。要针对北部构造带,进一步落实油气成藏特征,深化地质认识,为下一步加快该区域的勘探部署指明方向。

二是要面对塔北、塔中复杂地质对象,坚持已经形成的、成熟的碳酸盐岩认识评价方法,坚持勘探开发一体化,多措并举,实现碳酸盐岩的效益开发。要在钻井提速上下功夫,努力降低钻井成本,实现降本增效。

三是要牢固树立“探井就是开发井、开发井也是探井”的理念,真正实现勘探开发一体化。要结合上产增储实际,正确处理好“交储量”与“要产量”的关系。要加快推进满西低凸起及白云岩勘探步伐,瞄准中浅层有利目标,努力寻找资源接替。要加强麦盖提斜坡等地区新领域的准备工作,力争取得新突破。(周烨整理)

天然气勘探须加快“五个工程”建设

邹才能(中国科学院院士、中国石油勘探开发研究院副院长)

四川盆地是天然气发现的摇篮,也是我国天然气工业的诞生地。当前,四川盆地的常规油气勘探处于早—中期,非常规油气勘探处于起步阶段,特别是天然气勘探潜力很大。

加快四川盆地天然气勘探发展,建议加快“五个工程”建设。

一是理论创新工程。要进一步突破基本成藏认识,强化斜坡岩性、台内凹陷等常规油气成藏研究。要加强南方页岩气新层系、新区与新类型研究和准备,如对三叠系、二叠系、石炭系、寒武系、震旦系等新层系的准备,这些可能是突破的新方向。

二是地震工程。要加强对盆地结构研究的准备,加大大面积三维地震整体部署力度,加强天然气叠前储层预测、目标评价的关键技术攻关。

三是钻井提速工程。四川盆地地下条件复杂,钻井难度很大,要思考如何进一步提高勘探效率和利用市场化机制加快提速。

四是深层页岩气突破工程。要尽快做好三维地震前期部署和深层页岩气井工业化试验工作。这两项工作对实现2030年页岩气规模化开发目标至关重要,需要高度重视。

五是常规、非常规立体开发工程。要加强整体研究评价,加快立体开发模式的推广应用。四川盆地地表复杂,修路、修钻井平台难度很大,不能采用传统开发模式,要实现一个平台打多口、多层系打井,建立一个井场多次反复利用的模式,突出常规、非常规天然气勘探开发整体效率与效益。

四川盆地非常规油气发展值得特别关注。我国的非常规革命极有可能在该盆地持续发生,能够颠覆传统油气工业理论技术,形成新的非常规油气工业体系。

非常规油气革命是指颠覆了传统油气生产,即连续型甜点区非常规油气理论和水平井工厂化开发技术,变革了传统圈闭型油气藏勘探开发方式,在过去认为的油气禁区里实现工业化生产。

非常规油气理论技术是指致密页岩层系连续型聚集的油气,大面积富集甜点区,采用水平井压裂形成“人造渗透率”、平台式工厂化作业,建立“人工油气藏”开发模式。非常规油气理论技术打破了常规渗透性储层、经典圈闭油气成藏的概念,突破了达西渗流开发的技术路线。非常规油气革命直接加快了美国能源独立进程,重塑了全球能源版图与地缘政治格局。经过多年发展,四川盆地页岩气取得了长足进步,储量产量连年攀升,但仍存在一类储层钻遇率、井筒完好率不高等问题,给规模效益开发带来一定挑战。建议在钻水平段时,以追求一类钻遇率最高为最大原则,提高每一口井的产量和效益。 (张舒雅整理)

案例剖析

塔里木油田库车山前储量攻坚战全面推进

中国石油网消息 (记者苏华 通讯员唐浩 周鹏)5月25日,部署在库车山前的克深132井获得高产油气流,成为克深13区块产量和地层压力最高的一口井。克深13气藏的突破,特别是克深13井和克深131井钻探成功后,直接推动了中国石油陆上最深井克深21井的部署,为加大库车山前勘探、夯实天然气储量规模、促进3000万吨大油气田建设发挥了重要作用。

今年是塔里木油田3000万吨增储建产的关键年。库车地区承担着塔里木油田8个区块的三级天然气地质储量的评价任务,时间紧、任务重,塔里木油田多措并举,保证储量顺利上交。

深化地质认识,推动储量井实现全周期结构优化。一年来,塔里木勘探开发研究院勘探所改变往年储量等井的被动情况,主动出击,密切关注储量井钻井进度,与勘探事业部定期交流沟通,实时跟踪掌控钻井信息。同时,充分发挥地质科研优势,与钻井施工单位充分互动,科学引导钻井施工加快进度,根据实际地质条件不断优化取芯原则和完钻原则,并优选试油层位,大幅节约试油周期,为储量上交创造有利条件。

储量评价早动手,集中优势力量打好“歼灭战”。为有效加快储量评价进程,塔里木油田采取“落实一块、评价一块、定稿一块”的措施积极推动储量评价“先走一步”。今年,库车地区的8个区块有储量上交任务,目前,大北12区块构造基本靠实,测井、岩芯、分析化验及测试资料齐全,已符合天然气控制储量评价的标准。勘探所库车室集中优势兵力,力争一个月内完成大北12区块的附图附表的编制、报告的编写及资源量的评价,为后续区块的评价节约时间。

精心培育内动力,打造全自研储量评价团队。沉积储层研究是储量评价过程中的重头戏。长期以来,塔里木油田沉积储层部分的研究工作主要依托外协单位的支持。2016年起,勘探所库车室在油田和研究院的政策扶持下,按照“将核心技术牢牢掌握在自己手中”的思路,采取多种方式提高自研率,磨炼出一支沉积储层研究、储量评价的高质量科研团队,目前已独立完成克深10、克深24、大北11等区块的沉积储层研究,为储量上交奠定坚实基础。

西南油气田风险勘探促五大领域获突破

中国石油网消息 (记者冯雪梅)截至目前,西南油气田已先后在大川中须家河组、开江—梁平海槽西侧深层礁滩、川中震旦系—下古生界、川西上古生界、川西雷口坡组五大领域获得突破。

四川盆地多层系、多领域,勘探对象复杂。西南油气田2005年实施风险勘探以来,组织多学科、多单位联合攻关,共完钻风险探井44口,获工业气井20口,成功率达45%。

大川中须家河组岩性气藏是西南油气田实施风险勘探结出的第一个硕果。2005年以前,须家河组以中小型构造圈闭勘探及兼探为主,发现了中坝、八角场等小型气田。2005年,西南油气田以岩性大气区勘探理论为指导,部署风险探井合川1井,突破后相继发现合川、广安、安岳等千亿立方米大气田,实现了从构造圈闭到岩性圈闭的重大转变。

川中震旦系—下古生界的重大突破和新发现,开创了盆地古老碳酸盐岩勘探新局面。2011年、2012年,以战略发现为目标,西南油气田先后实施风险探井高石1井、磨溪8井,发现了我国最大单体海相整装气藏——磨溪龙王庙组气藏,形成了以裂陷为核心的古老碳酸盐岩成藏理论认识。

2017年,兴探1井在川西雷口坡组获气,获得中国石油年度勘探重大发现成果一等奖,成为盆地重要的战略准备领域。

中国石油立足具有战略性、前瞻性的勘探领域和目标,实施“鼓励创新,宽容失败”的风险勘探项目制。勘探对象是年度油气勘探计划以外资源基础好、地质风险比较大的新盆地、新地区、新层系和新类型。项目由中国石油天然气股份有限公司主管领导决策,勘探与生产公司统一组织,勘探开发研究院技术支持,各油气田公司组织实施。风险目标由多单位提出,实行统一评价优选,民主科学审查评估。

四川盆地资源雄厚、地质复杂。西南油气田积极引进人才,重奖创新成果,鼓励科研人员解放思想,在新区新领域落实突破性井位和战略性目标。按照集团公司的决策和部署,西南油气田对风险勘探项目精心组织、高效实施,取得了一系列重要发现和突破,促进了盆地增储上产和可持续发展。

浙江油田山地页岩气开发“兵团作战”

中国石油网消息 (通讯员赵广安)5月18日,在四川宜宾页岩气YS108H23平台井场上,由20多台压裂车组成的压裂车阵正在开展压裂作业。同时,现场指挥车上的测试数据出现在40公里外浙江油田天然气事业部勘探开发一体化工作站的大屏幕上。来自物探、钻井、压裂和排采、试气等页岩气勘探开发全流程的专家共同对传回作业的实时数据进行全面系统分析,并不断将决策指令及时传回测试现场。

昭通国家级页岩气示范区位于云贵川三省交界处,山高坡陡、沟壑纵横、交通不便,地下构造更是复杂,裂缝断层发育,地应力变化大,给页岩气勘探开发带来极大困难。为改变传统钻井压裂以作业现场前端为主的作业模式,浙江油田通过大数据实时反馈、在线实时评价研究、可视化优化调整设计与实施控制,实现前后端一体化工作、多专业协同化办公、甲乙方同步化决策的一体化模式,抓住了山地页岩气实现优质高效勘探开发的关键一环。

2018年1月,浙江油田首个勘探开发一体化工作站在昭通国家级页岩气示范区建成。工作站作为技术转换平台,下设地质物探组、钻井组、压裂、排采组4个专业组,主要是通过地质物探全程介入和工程方案实时调整,实现“地质工程一体化设计优化、远程跟踪和实时评价一体化、钻压采评价一体化”。这种模式打破了专业壁垒,通过多部门联动、信息共享,实现地质设计为工程优化提供导航,工程优化为地质评价设计提供依据,室内评价研究与矿场实施作业效果融和共进,实现勘探开发一体化融入页岩气井全生命周期的兵团协同作战。

通过工作站提供的大数据,浙江油田形成了水平井优快钻井技术,钻井周期降低10.22%,机械钻速提高8.27%,页岩气水平段长度连续两次打破全国纪录,水平段最长达2512米;实现了井筒完整性100%,取芯卡层准确率100%,钻井异常预报率100%;压裂微地震监测异常预报100%,一类储层钻遇率96.7%。

这个页岩气勘探开发一体化工作站,正通过大数据改变国内山地页岩气勘探开发进程,推动山地页岩气勘探开发迈进新时代。

(本文转自中国石油报,如有版权问题,请联系小编)